Bhartiya Dand Sanhita (भारतीय दंड संहिता): भारतीय दंड संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। इसे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गठित पहले कानून आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1860 में तैयार किया गया था। सरकार ने देश के आपराधिक कानूनों को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए इसे तैयार किया था। जब IPC पहली बार लागू हुई थी, तब इसमें कुल 511 धाराएँ थीं। इस ब्लॉग में भारतीय दंड संहिता और उसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानकरी दी गई है।

This Blog Includes:

भारतीय दंड संहिता क्या है?

भारतीय दंड संहिता (Bhartiya Dand Sanhita) भारत में अपराधों और उनकी सजा को परिभाषित करने वाला मुख्य कानून है। इसे वर्ष 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किया गया था और 1862 में लागू किया गया। यह संहिता भारत में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई थी और इसमें विभिन्न अपराधों एवं दंडों का विस्तृत उल्लेख है। भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएँ हैं। इन्हें विभिन्न अपराधों के आधार पर विभाजित किया गया है।

यह भी पढ़ें: धारा 420 क्या है? जानें धोखाधड़ी कानून और इसकी सजा के प्रावधान

भारतीय दंड संहिता का इतिहास

भारतीय दंड संहिता (Bhartiya Dand Sanhita) का पहला मसौदा थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। यह मसौदा इंग्लैंड के कानूनों के आसान संहिताकरण पर आधारित था। तब इसमें नेपोलियन संहिता और 1825 की लुइसियाना नागरिक संहिता से भी कुछ विचार लिए गए थे। भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा 1837 में गवर्नर-जनरल की परिषद के सामने पेश किया गया था। उसके बाद इसे पूरी तरह लागू करने में दो दशक का समय लग गया। 1850 में संहिता का पूरा मसौदा तैयार होने के बाद 1856 में विधान परिषद के सामने पेश किया गया। 1857 के भारतीय विद्रोह के कारण इसे कानून का रूप देने में देरी हुई थी। कई बदलाव के बाद 1 जनवरी 1860 को यह संहिता लागू हुई थी।

भारतीय दंड संहिता के उद्देश्य

भारतीय दंड संहिता का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक समान दंड संहिता बनाना था। यह कानून अपराधों और उनकी सजा से जुड़े कई पहलुओं को शामिल करता है। भारतीय दंड संहिता में कई ऐसे कानून हैं जो अलग-अलग अपराधों को नियंत्रित करते हैं। भारतीय सुरक्षा प्रणाली समय के साथ कई चुनौतियों और परीक्षाओं से गुजरी है। इसका कारण देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ रही हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है, जहाँ अलग-अलग धर्मों और जातीय पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं इसलिए भारतीय दंड संहिता का होना सर्वाधिक आवश्यक है।

भारतीय दंड संहिता का महत्व

भारतीय दंड संहिता का महत्व इस प्रकार है:

- IPC यह तय करती है कि कौन-सा कृत्य अपराध माना जाएगा और उसकी क्या सजा होगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता आती है।

- IPC पूरे देश में एक समान लागू होती है (कुछ अपवादों को छोड़कर), जिससे सभी नागरिकों को समान न्याय मिलता है।

- भारतीय न्याय प्रणाली की नींव IPC पर टिकी है। यह पुलिस, वकील, और न्यायालय को अपराध और सजा तय करने का आधार प्रदान करती है।

- IPC यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध कार्य न कर सके और यदि करे तो उसे उचित दंड मिले। इससे नागरिकों की सुरक्षा होती है।

- IPC के माध्यम से समाज में अनुशासन और कानून का डर बना रहता है, जिससे अराजकता नहीं फैलती।

भारतीय दंड संहिता की संरचना

भारतीय दंड संहिता (Bhartiya Dand Sanhita) की संरचना इस प्रकार है:

| वर्ग | धाराएँ | विवरण |

| प्रारंभिक भाग | 1-5 | IPC का दायरा और अपवाद |

| राज्य के खिलाफ अपराध | 6-52A | परिभाषाएँ और अपराधों का वर्गीकरण |

| 121 | देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना | |

| 124A | राजद्रोह (नए कानून में संशोधित) | |

| 153A | धर्म, जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाना | |

| सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित अपराध | 141-160 | दंगा और गैरकानूनी सभा |

| 268-294A | सार्वजनिक उपद्रव और अश्लील कृत्य | |

| व्यक्ति के खिलाफ अपराध | 299-304 | हत्या और हत्या का प्रयास |

| 307 | हत्या का प्रयास | |

| 323-326 | चोट पहुँचाने से जुड़े अपराध | |

| 376 | बलात्कार | |

| 498A | दहेज उत्पीड़न | |

| संपत्ति से संबंधित अपराध | 378 | चोरी |

| 383 | जबरन वसूली | |

| 390-395 | डकैती | |

| 420 | धोखाधड़ी | |

| महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध | 354 | महिला की मर्यादा का हनन |

| 366 | अपहरण | |

| 375-376 | बलात्कार | |

| धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े अपराध | 463-477A | दस्तावेजों की जालसाजी |

| 489A-489E | नकली मुद्रा से जुड़े अपराध | |

| विशेष प्रावधान | 511 | अपराध करने का प्रयास और उसकी सजा |

यह भी पढ़ें: CA IPCC क्या होता है?

भारतीय दंड संहिता की प्रमुख धाराएं

भारतीय दंड संहिता की प्रमुख धाराएं यहां दी गई है:

भीड़ द्वारा हत्या

भीड़ द्वारा हत्या एक खतरनाक अपराध है, जिसमें लोग कानून को अपने हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। भारतीय दंड संहिता (IPC) में इसे लेकर कोई विशेष धारा नहीं है, लेकिन इसे धारा 101(2) (हत्या के लिए सजा) के तहत दंडित किया जाता है। इस धारा के अनुसार, यदि पाँच या अधिक लोग किसी व्यक्ति की हत्या जाति, भाषा, जन्म स्थान या व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर करते हैं, तो उन्हें कठोर सजा मिलेगी। इसमें मृत्युदंड, सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

शादी का झूठा वादा

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत, किसी महिला को शादी का झूठा वादा करके धोखा देना अपराध माना जाता है। इसमें ऐसे मामलों को शामिल किया जाता है जहां कोई व्यक्ति नौकरी, पदोन्नति, या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाता है या अपनी पहचान छिपाकर शादी करने का नाटक करता है। धारा 69 के अनुसार, यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने का वादा करता है, लेकिन उसका इरादा वास्तव में शादी करने का नहीं होता, और वह इसके बावजूद उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है, तो यह आपराधिक अपराध होगा।

आत्महत्या का प्रयास

भारतीय दंड संहिता के अनुसार, आत्महत्या का प्रयास आमतौर पर अपराध नहीं माना जाता। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य से रोकने के इरादे से ऐसा करता है, तो यह अपराध होगा। धारा 224 के तहत, ऐसे मामलों में एक साल तक की कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। यह नियम आत्मदाह और भूख हड़ताल जैसे विरोधों को रोकने के लिए लागू किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के तहत, आत्महत्या के प्रयास करने वाले व्यक्ति को अपराधी मानने के बजाय मानसिक तनाव को समझकर चिकित्सा सहायता दी जाती है। कानून इस पहलू को मान्यता देता है कि आत्महत्या का प्रयास गहरे मानसिक संघर्ष का परिणाम होता है।

लैंगिक तटस्थता

हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ महिला सशक्तिकरण की बातें तो अक्सर होती हैं, लेकिन अपराधों से कोई भी सुरक्षित नहीं है – न पुरुष, न महिला। इसीलिए, कानून का उद्देश्य दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A और 354C के तहत यौन उत्पीड़न और ताक-झांक के अपराध में पुरुष और महिला दोनों पर मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि, बलात्कार से संबंधित कानून केवल पुरुषों पर लागू होते हैं। वहीं, बच्चों से जुड़े अपराध लैंगिक तटस्थ होते हैं, यानी इन अपराधों में पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से दोषी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, धारा 366A (लड़की की खरीद) और धारा 361 (नाबालिगों का अपहरण) के तहत पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से अपराधी ठहराया जा सकता है।

राजद्रोह

राजद्रोह का मतलब देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होना, जैसे कि घृणा फैलाना, विध्वंसकारी गतिविधियों का समर्थन करना या अलगाववादी भावनाएँ भड़काना। IPC की धारा 150 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय मदद के जरिए देश के खिलाफ विद्रोह भड़काता है, तो उसे आजीवन कारावास या 7 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है।

अप्राकृतिक यौन अपराधों में समावेशिता

पहले IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकता और अप्राकृतिक यौन कृत्य अपराध माने जाते थे। लेकिन IPC 2.0 में संशोधन के बाद, सहमति से वयस्कों के बीच ऐसे कृत्य अब अपराध नहीं हैं। यह कानून LGBTQ+ अधिकारों की रक्षा करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार करता है। हालाँकि, नाबालिगों, बिना सहमति, या पशुता से जुड़े मामलों में यह प्रावधान अभी भी लागू है।

मानहानि

IPC 2.0 की धारा 356 के तहत, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा हो सकती है। यह प्रावधान पहले के IPC की धारा 499 और 500 को मिलाकर बनाया गया है और लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा के साथ-साथ उचित दंड सुनिश्चित करता है।

हत्या

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के अपराध और उसकी सजा से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और इरादतन किसी की हत्या करता है, तो इस धारा के तहत उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा तब लागू होती है जब हत्या पूर्वनियोजित हो या किसी को गंभीर चोट पहुँचाने के इरादे से किया गया हमला उसकी मौत का कारण बन जाए। न्यायालय मामले की परिस्थितियों के आधार पर सजा तय करता है। यह प्रावधान समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

बलात्कार

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है, जबकि धारा 376 इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। यदि कोई पुरुष बिना सहमति के या जबरन किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है, तो इसे बलात्कार माना जाता है। धारा 376 के तहत अपराधी को न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है।

जालसाजी

भारतीय दंड संहिता की धारा 463 से 471 जालसाजी और उससे जुड़े अपराधों को परिभाषित करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ या हस्ताक्षर को गलत तरीके से बनाता है, बदलता है या नकली दस्तावेज़ तैयार करके धोखा देने की कोशिश करता है, तो यह जालसाजी का अपराध माना जाता है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर उसे कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह कानून दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता बनाए रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया है।

दहेज उत्पीड़न

भारतीय दंड संहिता (Bhartiya Dand Sanhita) की धारा 498A दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। यदि कोई पति या उसके परिवार वाले विवाहिता महिला के साथ दहेज की मांग को लेकर अत्याचार, मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, तो यह अपराध माना जाता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को दहेज संबंधी हिंसा से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है।

FAQs

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) यानी IPC भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनके लिए सजा का प्रावधान करती है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। जिन्हें 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया है।

संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार – यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड – हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत गणराज्य में आधिकारिक आपराधिक संहिता थी, जो स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत से विरासत में मिली थी, जिसे दिसंबर 2023 में निरस्त कर दिया गया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ।

6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया जाकर लागू किया गया। इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र आता है।

आईपीसी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अपराधों की जांच, अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया स्थापित करती है। परिणामस्वरूप, आईपीसी यह रेखांकित करता है कि कौन से कार्य आपराधिक अपराध बनते हैं, जबकि सीआरपीसी निर्दिष्ट करता है कि ऐसे अपराधों की जांच कैसे की जानी चाहिए।

आशा है कि इस ब्लाॅग में आपको भारतीय दंड संहिता (Bhartiya Dand Sanhita) के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। एग्जाम की तैयारी और बेहतर करने व UPSC में पूछे जाने वाले क्वैश्चंस के बारे में अधिक जानकारी के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

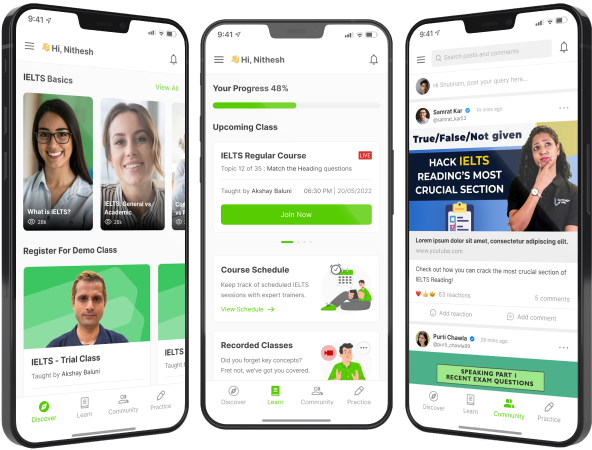

One app for all your study abroad needs

One app for all your study abroad needs

45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!

45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!