Dal Badal Kya Hai: भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राजनीति केवल चुनावों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की निष्ठा, राजनीतिक दलों की स्थिरता, और जनता के मत का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि किसी एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में चला जाता है, तो यह न केवल राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर भी प्रश्नचिह्न खड़े करता है। कानून की भाषा में इसे ही ‘दल बदल’ (Defection) कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से ही दल बदल कानून को लाया गया था। इस लेख में आपके लिए दल बदल कानून से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी गई है, जो आपके सामन्य ज्ञान में बढ़ोत्तरी करेगी। तो आइए विस्तार से जानें कि दल बदल क्या है (Dal Badal Kya Hai)?

This Blog Includes:

- दल बदल क्या है? (Dal Badal Kya Hai)

- दल बदल के प्रमुख कारण

- भारत में दल बदल कानून क्या है?

- भारत में दल बदल की समस्या कैसे शुरू हुई?

- दल बदल अधिनियम क्या है?

- दल बदल कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- दल बदल कानून की कमियाँ

- दल बदल के प्रभाव

- दल बदल को रोकने के संभावित समाधान

- राजनीतिक दल के प्रकार

- भारत के 8 राष्ट्रीय दल

- FAQs

दल बदल क्या है? (Dal Badal Kya Hai)

दल बदल, भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अपना दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं। इसे अंग्रेजी में Defection कहा जाता है, बता दें कि दल बदल जैसी घटनाएं कभी सिद्धांतों के नाम पर, तो कभी स्वार्थ या सत्ता की लालसा के कारण घटित होती हैं। यह न केवल राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि जनता के विश्वास को भी चोट पहुँचाता है। एक मतदाता जब किसी पार्टी या उम्मीदवार को वोट देता है, तो वह एक विचारधारा और विकास की दिशा में अपना समर्थन देता है। लेकिन जब वही प्रतिनिधि बाद में पार्टी बदल लेता है, तो यह जनता के मताधिकार के साथ हुई ठगी का प्रतीक बनकर रह जाता है।

दल बदल के प्रमुख कारण

“दल बदल (पार्टी स्विचिंग)” न केवल जनप्रतिनिधियों की वैचारिक प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि आम मतदाता के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। दल बदल के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं –

- राजनीति में ‘सही समय पर सही जगह’ होने की सोच कई बार नेताओं को अपने मूल्यों से समझौता करने पर मजबूर करती है। इसी राजनीतिक अवसरवादिता के कारण भी कई जन प्रतिनिधि अपना दल बदलते हैं।

- कुछ मामलों में दल बदल के पीछे सैद्धांतिक या वैचारिक असहमति भी होती है। हालाँकि, ऐसे उदाहरण दुर्लभ होते हैं।

- राजनीतिक दलों के अंदर गुटबाज़ी और ‘चापलूसी संस्कृति’ के कारण कई योग्य नेताओं को उचित स्थान नहीं मिल पाता। ऐसे में उपेक्षा का शिकार हुआ नेता, अपनी राजनीतिक पहचान को बचाए रखने के लिए किसी दूसरे दल की ओर रुख करता है।

- कभी-कभी नेता यह महसूस करते हैं कि आगामी चुनाव में उनका वर्तमान दल सत्ता में नहीं आ पाएगा। ऐसे में वे सत्ता के समीकरणों को भाँपकर उस दल में शामिल हो जाते हैं जो सत्ता में आने की प्रबल संभावना रखता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में राजनीतिक पलायन भी कहा जा सकता है।

- कुछ मामलों में जांच एजेंसियों के सक्रिय होने या भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भी नेता दल बदलते हैं। राजनीतिक सुरक्षा के लिए वे उस पार्टी में चले जाते हैं जो सत्ता में हो और जहाँ उन्हें ‘संरक्षण’ मिल सके।

भारत में दल बदल कानून क्या है?

भारत में वर्ष 1967 के बाद से दल बदल की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी गई, जिसने लोकतंत्र को अस्थिर किया। बताना चाहेंगे कि 1980 के दशक में जब ‘आया राम, गया राम’ जैसे वाक्य आम हो गए थे, तब यह महसूस किया गया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मज़बूत आधार की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन कर दसवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे हम दल बदल कानून के रूप में जानते हैं। यह कानून 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक दलों की एकजुटता को बनाए रखना, सरकारों को अस्थिर होने से बचाना और प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाना था।

भारत में दल बदल की समस्या कैसे शुरू हुई?

बता दें कि 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय शुरू हुआ। इससे पहले देश में कांग्रेस का प्रभुत्व था या यह कहना गलत नहीं होगा कि उसे पहले कांग्रेस का देश में एक छत्र राज था, लेकिन जैसे ही अन्य दलों ने पैठ बनानी शुरू की, वैसे ही देश में राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन देखा जाने लगा।

वर्ष 1967 के आम चुनाव इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि इसी दौरान पहली बार कांग्रेस को कुछ राज्यों में सत्ता गंवानी पड़ी। उसी दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर विधायकों के “दल बदल” की घटनाएं देश के सामने आईं। दल-बदल की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण गया लाल का मामला (1967) है। बताना चाहेंगे कि हरियाणा के इस विधायक ने 9 दिन में तीन बार पार्टी बदली थी। यही वह क्षण था जिसने भारतीय राजनीति को दल बदल की गंभीरता का अहसास कराया और “आया राम, गया राम” जैसे मुहावरे को जन्म दिया।

दल बदल अधिनियम क्या है?

दल बदल अधिनियम को वर्ष 1985 में संविधान के दसवें अनुसूची (Tenth Schedule) के रूप में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी बदलकर लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर न करे। इस कानून के जरिए संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोका गया है।

दल बदल कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

दल बदल कानून के तहत, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो दल बदल जैसी घटनाओं को रोकने के साथ-साथ, किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य (disqualified) घोषित कर सकते हैं। दल बदल कानून के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं –

- यदि कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है, तो उसकी विधानसभा या संसद से सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

- यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी से जुड़ता है, तो उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है।

- यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो यह दल बदल की श्रेणी में नहीं आता।

- इस संबंध में अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है।

दल बदल कानून की कमियाँ

दल बदल कानून की कमियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं –

- इस कानून के अंतर्गत दल बदल के मामलों का निर्णय संबंधित सदन के स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। लेकिन यही एक बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि स्पीकर स्वयं एक राजनीतिक दल का सदस्य होता है। इससे निर्णय में निष्पक्षता की जगह पक्षपात की गुंजाइश बढ़ जाती है, जो कानून की आत्मा के विपरीत है।

- कई बार दल बदल के मामलों में स्पीकर फैसला देने में महीनों या वर्षों तक देरी करते हैं। इस दौरान दल बदल कर चुके सदस्य सत्ता में बने रहते हैं और नीति निर्माण में भाग लेते हैं, जिससे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्न उठते हैं।

- यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी लाइन से हटकर सोचने की स्वतंत्रता नहीं देता। यदि कोई विधायक या सांसद जनता के हित में पार्टी के निर्णय से भिन्न विचार रखता है, तो उस पर अयोग्यता की तलवार लटकती है। यह प्रतिनिधियों को रबर स्टांप में बदल देता है और लोकतंत्र की आत्मा पर कुठाराघात करता है।

- कानून में स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के लिए दिशा-निर्देश अस्पष्ट हैं। अगर वे किसी दल में शामिल होते हैं तो तुरंत अयोग्य घोषित हो सकते हैं, जबकि पार्टी में चुने गए लोग एक तिहाई या दो तिहाई बहुमत से दल बदल कर सकते हैं। यह व्यवस्था दोहरे मानकों को जन्म देती है।

दल बदल के प्रभाव

दल बदल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है, बता दें कि निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़कर आप इसके प्रभावों के बारे में जान सकते हैं। दल बदल के प्रभाव इस प्रकार हैं –

- दल बदल जनता के विश्वास का अपमान है। जब एक उम्मीदवार किसी पार्टी के नाम पर वोट जीतता है, और बाद में पार्टी बदल लेता है, तो यह सीधे-सीधे मतदाता की इच्छा के विरुद्ध जाता है।

- दल-बदल जैसी व्यवस्था लोकतंत्र पर मंडराते किसी बड़े संकट के समान है, जो देश की व्यवस्थाओं को अंदर से खोखला कर देता है।

- जब बड़े पैमाने पर दल बदल होता है, तो सरकारें गिर सकती हैं। कई राज्य सरकारें दल बदल के चलते अल्पमत में आ चुकी हैं, जिससे पुनः चुनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बता दें कि राजनीतिक अस्थिरता का देश की व्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

- दल-बदल अक्सर सिद्धांतों की नहीं, बल्कि पद और सत्ता की राजनीति होती है। इससे राजनीति में नैतिकता का क्षरण होता है।

- दल-बदल जैसे घटनाक्रमों से आमजन का राजनीति से विश्वास उठ सकता है, जिससे लोकतंत्र की जड़ों को नुकसान पहुंचता है और जनता का मोहभंग होता है।

दल बदल को रोकने के संभावित समाधान

दल बदल को रोकने के संभावित समाधानों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार हैं –

- स्पीकर की भूमिका को न्यायपालिका या स्वतंत्र प्राधिकरण को सौंपना।

- निर्णय प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय सीमा तय करना।

- जनहित के मुद्दों पर दलगत स्वतंत्रता की छूट देना।

- एक बार अयोग्य ठहराए जाने के बाद प्रतिनिधियों को पुनः चुनाव लड़ने से कुछ समय तक रोका जाए।

- राजनीतिक दलों को भी उत्तरदायी बनाया जाए जो अपने लाभ के लिए दल बदल को बढ़ावा देते हैं।

राजनीतिक दल के प्रकार

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल (Political Parties) केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये समाज के विविध वर्गों की आवाज़, आकांक्षाओं और अधिकारों के संवाहक भी होते हैं। बता दें कि राजनीतिक दलों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं –

- राष्ट्रीय राजनीतिक दल

- क्षेत्रीय राजनीतिक दल

- विचारधारा आधारित राजनीतिक दल

- एकल मुद्दा आधारित राजनीतिक दल

भारत के 8 राष्ट्रीय दल

भारत के 8 राष्ट्रीय दलों के नाम इस प्रकार हैं –

- भारतीय जनता पार्टी (BJP)

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

- बहुजन समाज पार्टी (BSP)

- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)

- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) – CPI(M)

- त्रिणमूल कांग्रेस (TMC)

- राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (NPP)

- आम आदमी पार्टी (AAP)

FAQs

दल बदल का मतलब है जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे विधायक या सांसद, अपने चुने जाने के बाद उस राजनीतिक दल को छोड़ देता है जिससे वह चुनाव जीतकर आया था और किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है।

भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 1985 में 52वां संशोधन किया गया था, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ।

इस कानून का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना, विधायकों को अपने लाभ के लिए दल बदलने से रोकना और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है।

अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के विपरीत कार्य करता है या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो पार्टी का नेता या अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष से उसकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

हर स्थिति में नहीं। अगर कोई दल एक समूह के रूप में पार्टी छोड़ता है और संख्या का एक विशेष अनुपात पूरा करता है, तो कुछ मामलों में यह दल बदल की श्रेणी में नहीं आता।

हां, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह भी दल बदल कानून के अंतर्गत दोषी माना जा सकता है।

यदि किसी की सदस्यता दल बदल के कारण समाप्त हो जाती है, तो वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे अपनी स्थिति को मतदाताओं के सामने स्पष्ट करना होता है।

दल बदल की शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास की जाती है, जो इस पर जांच करके निर्णय लेते हैं।

हां, हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता की चाह के चलते दल बदल के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं, जिससे यह कानून और अधिक प्रासंगिक हो गया है।

जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल के मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए, ताकि लोकतंत्र की भावना को ठेस न पहुंचे।

आशा है कि इस लेख में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको दल बदल क्या है (Dal Badal Kya Hai), का जवाब मिल गया होगा। UPSC और सामान्य ज्ञान से जुड़े ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ जुड़े रहें।

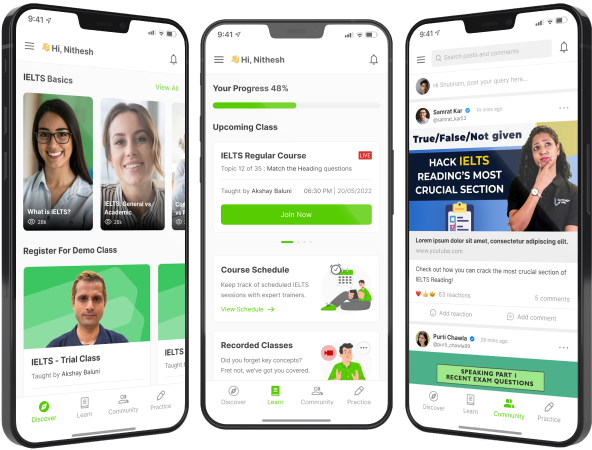

One app for all your study abroad needs

One app for all your study abroad needs

मयंक विश्नोई

मयंक विश्नोई

45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!

45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!