Aadikal ki Samay Seema: भारतीय साहित्य के इतिहास में आदिकाल (आदिकाव्य या प्राचीन काल) को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आदिकाल वह समय था जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। यह काल प्राचीन संस्कृत साहित्य, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, और पुराणों का काल था। आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि इस युग में लिखित साहित्य का अभाव था और जो कुछ उपलब्ध हुआ भी, वह मौखिक परंपरा के रूप में था। हालांकि, आधुनिक शोध और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर आदिकाल की समय सीमा (Aadikal ki Samay Seema) पर विचार किया जा सकता है।

This Blog Includes:

आदिकाल की समय सीमा का अर्थ और परिभाषा

Aadikal ki Samay Seema: आदिकाल शब्द का शाब्दिक अर्थ है ‘प्रारंभिक काल’ या ‘प्राचीन काल’। यह वह समय था जब भारतीय सभ्यता की नींव रखी जा रही थी और साहित्य का प्रारंभ हो रहा था। आदिकाल में लिखित साहित्य की कम उपलब्धता के कारण इस काल को मौखिक परंपरा का युग भी कहा जाता है। इस युग में संस्कृत, पाली, प्राकृत और तमिल जैसी भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। आदिकाल में धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का निर्माण हुआ, जो आज भी भारतीय सभ्यता की धरोहर माने जाते हैं।

विद्वानों द्वारा दिए गए ‘आदिकाल’ के विभिन्न नाम

| साहित्यकार | नामकरण |

| जार्ज ग्रियर्सन | चारण काल |

| मिश्रबंधु | आरंभिक काल |

| रामचंद्र शुक्ल | वीरगाथा काल |

| हजारी प्रसाद द्विवेदी | आदिकाल |

| रमाशंकर शुक्ल ‘रसाल’ | आदिकाल |

| रामकुमार वर्मा | संधिकाल/चारण काल |

| राहुल सांकृत्यायन | शिद्धसामन्त काल |

| श्यामसुंदर दास | वीरगाथा युग |

| विश्वनाथ प्रसाद मिश्र | वीरकाल |

| धीरेंद्र वर्मा | अपभ्रंश काल |

| महावीर प्रसाद द्विवेदी | बीजवपन काल |

आदिकाल की समय सीमा

Aadikal ki Samay Seema: हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रसंगों में एक हिंदी साहित्य के आदिकाल का भी प्रसंग रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक विद्वान लेखकों ने इस संबंध में अपने-अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जो कि इस प्रकार हैं;-

वीरगाथाकाल

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को दो कोटियों-अपभ्रंश और देशभाषा में बाँटा है। उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे साम्प्रदायिक शिक्षामात्र है। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती और जो साहित्य की कोटि में गिनी जा सकती हैं वे कुछ फुटकर रचनाएँ हैं, जिनसे कोई विशेष प्रवत्ति स्पष्ट नहीं होती है। उनके मत में तत्कालीन साहित्यिक रचनाओं में से केवल खुसरो की पहेलियों, विद्यापति पदावली’ तथा ‘बीसलदेवरासों को छोड़कर सभी रचनाएँ वीरगाथात्मक है।

इस युग में राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम करते थे। इसलिए उन रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई उसके अनुसार रामचन्द्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथाकाल’ रखा है, उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएँ हैं और कुछ सूचनामात्र है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने जिन बारह रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण वीरगाथाकाल किया है, वह हैं:-

- विजयपाल रासो- नल्हसिंह

- हम्मीर रासो शार्द्धगधर

- कीर्तिलता- विद्यापति

- कीर्तिपताका- विद्यापति

- खुमानरासो दलपति विजय

- बीसलदेवरासो- नरपति नाल्ह

- पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई

- जयचन्द्र प्रकाश भट्ट केदार

- जयमयंक जस-चंद्रिका – मधुकर

- परमाल रासो – जगनिक

- खुसरो की पहेलियों और

- विद्यापति की पदावली

इन रचनाओं में से अधिकतर रचनाएँ अप्रामाणिक एवं सूचना मात्र है। खुमानरासो को शुक्ल ने पुराना माना था जबकि मोतीलाल में नारिमा ने इसका रचना काल स० 1730 और 1760 के बीच का माना है। इसी प्रकार से ‘बीसलदेव रासो’ भी सन्देहास्पद है। शुक्ल जी ने भी इस ग्रंथ को कोई महत्त्व नहीं दिया।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तत्कालीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही नामकरण किया था। नवीनतम खोजों में जो ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, उनकी प्रवत्तियों को भी नामकरण निर्धारित करते समय ध्यान में रखना होगा। मोतीलाल मेनारिया का मत रहा है कि जिन रचनाओं के आधार पर ‘वीरगाथाकाल नाम रखा गया है वे किसी विशेष प्रवत्ति को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि चारण-भाट आदि वर्ग विशेष की मनोवत्ति को ही स्पष्ट करते हैं। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर किसी काल का नाम ‘वीरगाथाकाल’ रखा जाए तो राजस्थान में आज भी वीरगाथाकाल ही है।

अपभ्रंश काल

चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने हिन्दी साहित्य के आदिकाल को ‘अपभ्रंश काल’ की संज्ञा दी है। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकारते हुए उन्होंने इस काल को ‘अपभ्रंश काल’ कहना अधिक समीचीन समझा है। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल-विभाजन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। साहित्य के किसी भी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवत्तियों अथवा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर उचित समझा जाता है। अपभ्रंश काल यह नाम भ्रामक भी सिद्ध होता है क्योंकि इसमें ओता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकृष्ट होता है। भाषा-शास्त्र की दष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो अलग-अलग भाषाएं है। इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहना भी उचित नहीं है।

संधिकाल और चारण काल

डॉ. रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को संधिकाल’ और ‘चारणकाल’ इन दो नामों से अभिहित किया है। उनकी सम्मति में हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है किन्तु अपभ्रंश से एक पथक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा एक ऐसी स्थिति में भी रही होगी जिसमें वह अपभ्रंश के प्रभावों से सर्वथा मुक्त न हो सकी होगी। अपभ्रंश भाषा के अंत और हिंदी भाषा के आरम्भ की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डा० वर्मा ने संधिकाल की कल्पना की है। हिंदी साहित्य के जिस काल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथाकाल कहा है, वहीं पर डॉ. वर्मा उसे ‘चारण काल’ कहना उपयुक्त समझते हैं।

सिद्ध सामन्त काल

विषय वस्तु की दष्टि से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस युग के लिए सिद्ध सामन्त युग’ नाम प्रेषित किया है। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवत्ति को स्पष्ट करता है। इस काल के साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। सामन्तकाल में सामन्त शब्द से उस समय की राजनैतिक स्थिति का पता चलता है और अधिकांश चारण-जाति के कवियों की राजस्तुतिपरक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। लेकिन इस ‘सिद्ध सामन्त युग में सभी धार्मिक और साम्प्रदायिक तथा लौकिक रचनाएँ नहीं आती। राहुल सांस्कृत्यायन अपभ्रंश और पुरानी हिन्दी को एक ही मानते हैं, साथ ही इस युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्ध-सामंत युग नाम भी साहित्य के लिए उपयुक्त नाम नहीं है।

बीजवपन काल

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इसे ‘बीजवपन काल’ कहा है। तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है और उसके साथ कुछ नवीन प्रवत्तियों का जन्म हुआ है।

आदिकाल

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम ‘आदिकाल सुझाया है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है-वस्तुतः हिन्दी का ‘आदिकाल’ शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारण की सष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन्न, परम्परा विनिर्मुक्त, काव्यरूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है. यह बात ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परम्परा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यन्त उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की पूर्ण-सीमा निर्धारण नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता, तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं है। अन्त में कहा जा सकता है कि किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नामकरण ‘आदिकाल’ ही अधिक संगत प्रतीत होता है। यह नाम सर्वाधिक प्रचलित हो गया है।

आदिकाल सीमांकन

प्रस्तुत काल के साहित्य की पूर्वापर सीमा को निर्धारित (Aadikal ki Samay Seema) करने का विचार भी कुछ कम विवादास्पद नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का आरम्भ स० 1050 और अन्त संवत् 1375 (993 से 1318 ई०) माना है। महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन ने 8 वीं शती की अपभ्रंशों को पुरानी हिन्दी कह कर अपने सिद्ध सामन्त युग का आरम्भ इसी काल से मान लिया और इस काल की अपर सीमा 13 वीं शती मानी। डा० ग्रियर्सन ने आदिकाल की अन्तिम सीमा 1400 ई० तक मानी है। मिश्रबंधुओं ने एतदर्थ 1389 ई० का वर्ष स्वीकार किया है। डा० रमाशंकर शुक्ल ‘रसाल इसे 1343 ई० तक ले गये हैं। अधिकांश इतिहासकार शुक्ल जी से सहमत है। यह ठीक है कि शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल के अन्तर्गत रखा है, पर विद्यापत्ति का रचना काल 1375 ई० से 1418 ई० के मध्य माना जाता है और इस दष्टि से आदिकाल की अन्तिम सीमा 1418 ई० निर्धारित की जा सकती है। वहीं भक्तिकाल में जिन प्रवत्तियों का विकास हुआ, उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी।

अतः विद्यापति को भक्तिकाल में रखकर चौदहवीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अन्तिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में, शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ई. के बाद भी तीन दशाब्दी तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है।

अतः हिंदी साहित्य के इतिहास के सीमांकन (Aadikal ki Samay Seema) को हम निम्नलिखित रूपों में बांट सकते हैं-

- आदिकाल सन् 1000-1400 ई०

- मध्यकाल सन 1400-1850 ई०

-पूर्व मध्यकाल (भक्ति साहित्य) सन् 1400-1650 ई०

-उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल) सन् 1650-1850 ई०

- आधुनिक काल सन् 1850 से अब तक।

-हिंदी गद्य (आरम्भ) सन् 1850-1857 ई०

-भारतेन्दु काल (पुनर्जागरण) सन् 1857-1900 ई०

-द्विवेदी काल-जागरण सुधारकाल सन् 1900-1918 ई०

- छायावाद काल सन् 1918-1936 ई०

- छायावादोत्तर काल सन् 1936 से अब तक

-प्रगतिवाद सन् 1936 से 1942 ई० तक

-प्रयोगवाद नयी कविता सन् 1942-1953 ई०

-नवलेखन काल सन् 1953 से अब तक

आदिकाल की विशेषताएँ

आदिकाल की विशेषता से जुड़े कुछ विशेष बिंदु:-

- मौखिक परंपरा: आदिकाल में लिखित साहित्य का अभाव था। अधिकांश साहित्य मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। इससे संबंधित अनेक गाथाएँ, गीत, और काव्य-रचनाएँ मौखिक परंपरा के रूप में लुप्त हो गईं हैं, लेकिन कुछ का अस्तित्व आज भी मिलता है।

- धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण: आदिकाल में साहित्य का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान का प्रसार था। वेद, उपनिषद, महाकाव्य, और पुराणों में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी सोच व्यक्त की गई थी। इस समय के साहित्य में ब्राह्मणों और ऋषियों के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

- संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग: आदिकाल के साहित्य में संस्कृत भाषा का प्रमुख स्थान था, लेकिन इसके साथ ही प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं का भी विकास हुआ। संस्कृत में लिखित काव्य और धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव भारतीय साहित्य पर अनंतकाल तक पड़ा।

- काव्यशास्त्र और साहित्यिक सौंदर्य: आदिकाल में काव्यशास्त्र और साहित्यिक सौंदर्य का विकास भी हुआ। संस्कृत काव्य में अलंकार, छंद, गुण, रस, और लक्षण का महत्व था। काव्यशास्त्र के सिद्धांत इस समय के साहित्य में बहुत अधिक प्रभावशाली थे।

यह भी पढ़ें – हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण

आदिकाल साहित्य के प्रमुख गुण

आदिकाल साहित्य से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु:-

- धार्मिकता: आदिकाल का साहित्य मुख्य रूप से धार्मिक था। इसमें देवताओं की महिमा, धर्म की स्थापना, और जीवन के सत्य की खोज पर जोर दिया गया था।

- काव्यात्मकता: आदिकाल का साहित्य गद्य और पद्य दोनों रूपों में था। काव्यशास्त्र की संरचना और रसों का महत्व था।

- प्राकृतिक सौंदर्य: आदिकाल में प्राकृतिक सौंदर्य का भी महत्वपूर्ण स्थान था। काव्य में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया था।

- उत्कृष्ट भाषा: आदिकाल के साहित्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत ही शुद्ध और उत्तम तरीके से हुआ।

आदिकाल का महत्व

आदिकाल का साहित्य भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल भारतीय साहित्य के विकास का आरंभ है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति को एक दिशा भी प्रदान करता है। आदिकाल का साहित्य न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने का भी एक माध्यम था।

FAQs

आदिकाल भारतीय साहित्य का प्रारंभिक युग है, जब धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों ने साहित्य के रूप में आकार लिया।

आदिकाल में संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था।

आदिकाल के साहित्य की विशेषताएँ हैं मौखिक परंपरा, धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण, संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग व काव्यशास्त्र और साहित्यिक सौंदर्य।

आदिकाल में काव्यशास्त्र का बहुत महत्व था। काव्यशास्त्र के सिद्धांत इस समय के साहित्य में बहुत अधिक प्रभावशाली थे।

आदिकाल का साहित्य मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित किया जाता था।

आदिकाल के साहित्य का भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा प्रभाव है। यह साहित्य भारतीय संस्कृति की नींव के रूप में उभरा और आज भी इसका महत्व बना हुआ है।

आदिकाल के साहित्य का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें धर्म, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है।

आदिकाल के साहित्य की साहित्यिक धरोहर आज भी भारतीय संस्कृति और साहित्य के महत्वपूर्ण अंग के रूप में जीवित है। वेद, उपनिषद, महाकाव्य, और पुराण भारतीय साहित्य का आधार हैं।

आशा है कि आपको इस लेख में आदिकाल की समय सीमा (Aadikal ki Samay seema) की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही हिंदी साहित्य के कवि और लेखक के जीवन परिचय से जुड़े अन्य ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बने रहें।

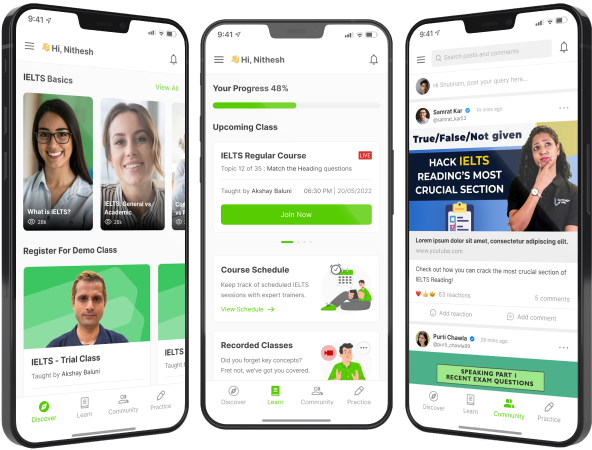

One app for all your study abroad needs

One app for all your study abroad needs

45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!

45,000+ students trusted us with their dreams. Take the first step today!